キモパンのためにその2 カワハギのクワセ三段活用って!?

2日分を合わせてやっとツ抜けという実に悲しい釣行期と閃迅カワハギでできることを整理を読んだ師匠から励ましのメール。「スランプのときほど基本に返ることが大切ですよ」。カワハギ釣りの基本である錘を底につけたまま魚信を取る練習を真剣にというのが師匠からのアドバイス。

2日分を合わせてやっとツ抜けという実に悲しい釣行期と閃迅カワハギでできることを整理を読んだ師匠から励ましのメール。「スランプのときほど基本に返ることが大切ですよ」。カワハギ釣りの基本である錘を底につけたまま魚信を取る練習を真剣にというのが師匠からのアドバイス。

浦安・吉野屋の石原船長は、集寄や中錘など余計なパーツを省いたシンプルな胴突き仕掛けでカワハギを釣ることを勧めてくれる。錘を着底させて、小さなカワハギの魚信を取ってアワセるというのが、カワハギ釣りの醍醐味だと説明された。一方で、「魚信が取れない人は竿を動かして」と言われることもあった。昨年までのへた釣りは魚信が取れない人だった。今年は閃迅カワハギのおかげで魚信は取れる人に進化したのだが、進化が釣果に結びついてないことはここ数日の原稿のとおりである。

浦安・吉野屋の石原船長は、集寄や中錘など余計なパーツを省いたシンプルな胴突き仕掛けでカワハギを釣ることを勧めてくれる。錘を着底させて、小さなカワハギの魚信を取ってアワセるというのが、カワハギ釣りの醍醐味だと説明された。一方で、「魚信が取れない人は竿を動かして」と言われることもあった。昨年までのへた釣りは魚信が取れない人だった。今年は閃迅カワハギのおかげで魚信は取れる人に進化したのだが、進化が釣果に結びついてないことはここ数日の原稿のとおりである。

■タタキは封印。ボトムでカワハギに餌をクワセる練習をしてみよう

というわけで師匠から送られてきたこうやって練習すればというメールを整理してみる。文字で書くとできそうな気がするのだが……波で揺れ、潮に仕掛けを流される船の上だと、難しいんだよなぁ~~~。

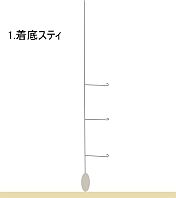

クワセの三段活用 1-着底スティ- 錘を着底させて、錘が底から離れない状態で船の上下するのに合わせて竿を上下させて待つ。竿先は錘の負荷がかかった状態になり、曲がった状態になる。当然海中の道糸も張った状態になっている。この状態で、竿先や手元に伝わる魚信に電撃アワセで反応して釣っていく。師匠もこれで釣れるほどへた釣りの反射神経がいいとは思ってないようで、いろんな魚信を感じる練習用ってイメージ?

錘を着底させて、錘が底から離れない状態で船の上下するのに合わせて竿を上下させて待つ。竿先は錘の負荷がかかった状態になり、曲がった状態になる。当然海中の道糸も張った状態になっている。この状態で、竿先や手元に伝わる魚信に電撃アワセで反応して釣っていく。師匠もこれで釣れるほどへた釣りの反射神経がいいとは思ってないようで、いろんな魚信を感じる練習用ってイメージ?

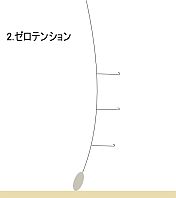

クワセの三段活用 2-ゼロテンション- 着底スティでは、コッという魚信しか出ず、どうしてもカワハギを針掛かりさせることができないときは、竿先を少し落として錘負荷が竿先に掛からない状態にしてラインを緩く張った状態で魚信が変化するか試す。ゼロテンションと呼ばれる釣り方だ。これでアワセられるかどうか様子をみる。聞きアワセがしやすいので、これで釣れれば一番効率がよさそうだ。

着底スティでは、コッという魚信しか出ず、どうしてもカワハギを針掛かりさせることができないときは、竿先を少し落として錘負荷が竿先に掛からない状態にしてラインを緩く張った状態で魚信が変化するか試す。ゼロテンションと呼ばれる釣り方だ。これでアワセられるかどうか様子をみる。聞きアワセがしやすいので、これで釣れれば一番効率がよさそうだ。

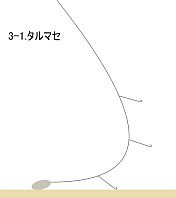

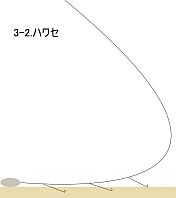

クワセの三段活用 3-タルマセ・ハワセ- ゼロテンション状態でもカワハギを針掛かりさせられる魚信を出せないときは、道糸をさらに出して、タルマセた状態にする。タルマせた状態では魚が餌を咥えたときの違和感が小さくなるので長時間餌を口に咥えさせることができる。タルマセた状態からさらに糸を出すと餌を海底にハワセた状態になり、より長時間カワハギが餌を咥える状態を作ることができる。

ゼロテンション状態でもカワハギを針掛かりさせられる魚信を出せないときは、道糸をさらに出して、タルマセた状態にする。タルマせた状態では魚が餌を咥えたときの違和感が小さくなるので長時間餌を口に咥えさせることができる。タルマセた状態からさらに糸を出すと餌を海底にハワセた状態になり、より長時間カワハギが餌を咥える状態を作ることができる。

1(ステイ)→2(ゼロテンション)→3(タルマセ・ハワセ)を師匠はクワセの三段活用と呼んでいた。この順番で察知できるだけの魚信を、釣れる魚信に変えていくのがカワハギ釣りの基本なんだそうだ。いずれの場合も聞き上げをまめに(2、3秒に1度)行うことが肝要。聞き上げは餌を咥えたにも関わらず魚信を出していないカワハギをフッキングさせる(コッという魚信を感じてからでは手遅れ)という効果があるし、カワハギに餌の存在を気付かせる誘いの効果もある。

1(ステイ)→2(ゼロテンション)→3(タルマセ・ハワセ)を師匠はクワセの三段活用と呼んでいた。この順番で察知できるだけの魚信を、釣れる魚信に変えていくのがカワハギ釣りの基本なんだそうだ。いずれの場合も聞き上げをまめに(2、3秒に1度)行うことが肝要。聞き上げは餌を咥えたにも関わらず魚信を出していないカワハギをフッキングさせる(コッという魚信を感じてからでは手遅れ)という効果があるし、カワハギに餌の存在を気付かせる誘いの効果もある。

このクワセの三段活用のほかに宙釣り、タタキなどのテクニックがあるが、まずは底生のカワハギを釣るならこの3つのテクニックをマスターしてから。「これができない人は絶対に上達できないと言い切れる」とまで師匠に言われてしまっては、大好きなタタキまくりは封印してしばらくは1(ステイ)→2(ゼロテンション)→3(タルマセ・ハワセ)の練習を繰り返すことにしようと思う。

このクワセの三段活用のほかに宙釣り、タタキなどのテクニックがあるが、まずは底生のカワハギを釣るならこの3つのテクニックをマスターしてから。「これができない人は絶対に上達できないと言い切れる」とまで師匠に言われてしまっては、大好きなタタキまくりは封印してしばらくは1(ステイ)→2(ゼロテンション)→3(タルマセ・ハワセ)の練習を繰り返すことにしようと思う。

最近の釣りのお勉強記事

・夜メバルで来年振り出しに戻らないための内容の薄い備忘録・聞いているタイミングで魚信を出すのが胴突きシロギスの肝

・意図せずクロムツとシロムツの釣り分けに成功してるのだが

・ブラクリの自作は超簡単。でもどうしてPEで作るんだろう?

・ほぼ尺記念♪にイワシメバルのこうかな?メモを残しておく

・フグには海津針。多動性には短ハリス。アマダイ釣り小ネタ

・来年こそは釣りたいな~っと新島キンメのソレダメ!忘備録

・仮説と検証が釣りの楽しみ。カイワリング実験はまだ続くよ

・シロギス胴突きはタルマセ→シャクリだけの方が誘える?

・来年こそ40Upを釣りたい。萬栄丸・半夜クロムツ備忘録

・ウィリー+土佐カブラのハイブリッドでカイワリング2.0に

・本線に結びコブを作らないで強度保つ枝ス三方編み込み改

・良型率100%(今のところ)の土佐カブラのカイワリング

・目標尺超え!! イワシメバル初体験に向け釣り方を調べる

・目指せ半束…エビメバル手返し向上作戦を真剣に考えよう

・ビギナー多数の激混みアジ攻略は短仕掛けと声かけかな

・珍しく二連続で釣れた♪から長ハリスコマセマダイの備忘録

・細ハリスクッションなしイサキはドラグにおまかせが正解?

・群れが出入りする久里浜イサキはタナ決め打ちで粘り強く

・女子のコマセ振りはちゃんと片手をリールの前に添えて2回

・次こそツ抜けを! ヤリイカ釣行1回こっきりの人の備忘録

・初めてのLTアジ(コマセ)釣りで覚えてから行くべき8つの事

・クロムツ釣りは一度目の前にエサを通してから落として誘う

・剣崎イサキが超低活性時にはシャクらない・教えない作戦

・遠征ウィリーで魚種限定なのは枝ス5センチだったせいかも

・眉に唾少なめでOK。へた釣り印のカイワリ実績あり仕掛け

・イシダイの聞き上げは本当に竿を持ち上げるだけでよいのか

・きっとまた行く! 久里浜沖イシダイ五目の釣り方の備忘録

・マダイ釣りでクロダイ釣れたらタナを1メートル上げるが定石

・釣行後ほんの5分のひと手間でPEラインの寿命が半永久に

・災害級の暑さでも元気に釣りできる猛暑対策グッズまとめ

・糸の結び方は3つ覚えておけばマグロ釣らなければ大丈夫

・潮が速い日のアジに名人秘伝の脱力系フワフワ誘いを試す

・カイワリだけを選んで釣れた!! チダイは釣り方分からない!?

・仕掛け強度を上げるため添え糸なし枝ス編み付けを覚える

・動かさないウィリーの方にイサキが食ってくる条件を妄想す

・考えだすとハマるので考えたくはない枝スの長さの最適解

・ヒラメに味を占め来季もきっとやる。八景沖アミ五目備忘録

・潮の速さと仕掛け長、ソウダ禍の相関に悩んだイサキ2018

・剣崎沖イサキでソウダガツオ対策に効果抜群の超短仕掛け

・コマセ釣りは大潮を避ける。流して釣る底棲魚は大潮が○

・初島沖イサキは長ハリスがウィリーより3倍有利と認めるよ

・クロムツ狙いで底からオモリを10mは探る範囲が広すぎた!?

・もう1戦するかっ!! 多動性中年向けオニカサゴ誘い方メモ

・やらないのと知らないのは大違い。マダイの誘い方を調べる

・束釣り記念。えっへんおっほん気分でLTアジ愚策あれこれ

・剣崎沖イサキ2017総括。枝間は50センチ、ハンドルは大事

・イサキの追い食いは仕掛けの張りを意識してゆっくりと巻く

・バルーンサビキに餌が主流? シシャモは7月後半に接岸?

・今秋? 来春?から伝説を始める…深場のこうかな?メモ

著者: へた釣り